2026.01.28

つくば市で戸建て住宅メンテナンスが始まりました! つくば市のみなさまこんにちは。街の屋根やさん土浦店です!「塗装リフォーム」と聞くと、新しい色に塗り替わったピカピカのお家を想像してワクワクしますよね。でも実は、その「色を塗る」作業よりもずっと大切で、時間もかかる工程があるんです☝…

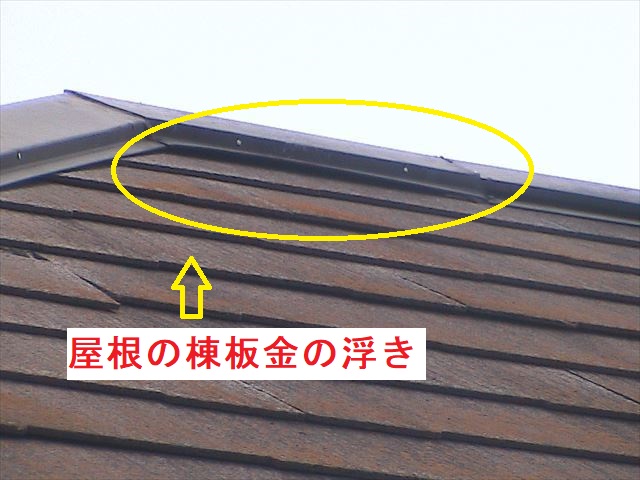

屋根からの雨漏り、実は「棟板金(むねばんきん)」が原因だった——

そんな事例が、土浦市では多く見られます。

棟板金とは、スレート屋根の一番高い部分に設置されている金属部材で、屋根材のすき間を雨水から守る重要な役割を果たしています。

しかし、強風や経年劣化によってビスが緩み、板金が浮いたり外れたりすると、そこから雨水が侵入し、内部の木材を傷めてしまうのです。

今回は、【棟板金の浮き・飛散】をきっかけに発生した雨漏りの事例を中心に、【漆喰】【笠木】【防水層】など、よくある雨漏りの原因に注目し、それぞれの修理事例をご紹介します⚒️🏠

スレート屋根の場合、棟の部分には「板金(ばんきん)」が使われています🏠🔩

この板金棟は、屋根のてっぺんに取り付けられており、雨水の侵入を防ぐ重要な役割を担っています。

和瓦の棟と同じく、トラブルが起きやすい箇所ですが、スレート屋根ではビス(ネジ)で板金が固定されているため、年数が経つと注意が必要です。

特に、夏と冬の気温差によって金属が伸び縮みを繰り返すと、ビスがだんだん緩んできてしまいます。

その結果、強風や台風時に板金が外れて飛ばされてしまうという被害も少なくありません💥定期的な点検で、ビスの緩みや浮き、サビなどを早めに見つけて補修することが大切です🔧

・棟板金が浮いているようにみえる

・釘が抜けてなくなってしまった

・強風時や強風後にパタパタヒューヒューと異音がする

・棟板金がなくなってしまった

屋根のいちばん高い位置にある「棟瓦(むねがわら)」は、風や雨を真っ先に受けるため、どうしても劣化が進みやすい場所です💨☔

この棟瓦は、和瓦だけでなくモルタル瓦などの洋瓦にも使われます。

特に漆喰(しっくい)で固定されているタイプでは、漆喰が剥がれたり、瓦が少しでもずれたりすると、そのわずかなすき間から雨水が侵入してしまうことも…。

侵入した水分は屋根の内部まで染み込み、木部の腐食や雨漏りにつながるリスクがあるため、定期的な点検とメンテナンスが大切です🔍✨

・棟の漆喰がボロボロと剥がれて落ちてくる

・強風の後に天井から雨音がする

・雨のあと、2階の壁や天井に湿った跡が出る

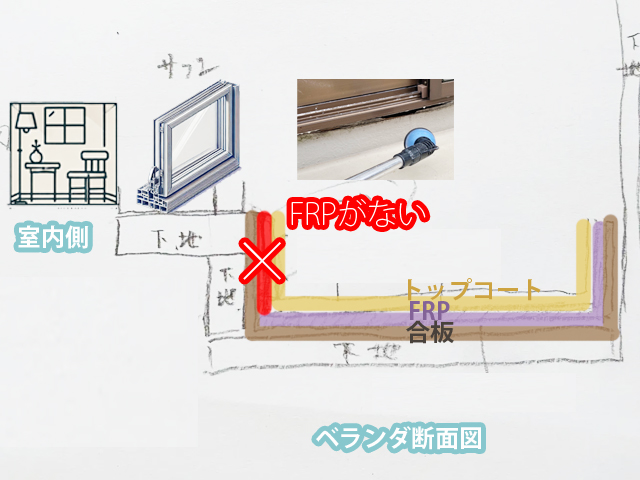

ベランダの手すりにある「笠木(かさぎ)」と呼ばれる板金部分も、実は雨漏りの原因になりやすい場所のひとつです💧

特に注意が必要なのは、手すりと壁の接合部や、笠木の継ぎ目・端部。

このような箇所は、シーリングが劣化しやすく、防水シートの劣化も引き起こし、雨水が壁の内部へと浸透してしまうリスクがあります☔️

過去には、ビスや釘の隙間から雨水が浸入、笠木のズレや錆で雨水の侵入を許した事例もありました。

見た目では分かりにくい小さな隙間からでも、雨水がじわじわと建物内部に入り込んでしまいます。

そのため、ベランダまわりの防水施工は、細部まで丁寧に行うことが非常に重要です🔍

・雨のあとにベランダの下の部屋の天井が濡れていた

・手すりのつなぎ目やビス周りから水が染み出していた

・長く雨漏りが続くと内部の木材が腐る

・防水層の下地に段差(不陸)があって水がたまりやすい

・防水の立ち上げが足りず、外壁側から水がまわる

・勾配不足で排水がうまくいかない

街の屋根やさんご紹介

街の屋根やさん土浦店の実績・ブログ

会社情報

屋根工事メニュー・料金について

屋根工事・屋根リフォームに関する知識

Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.