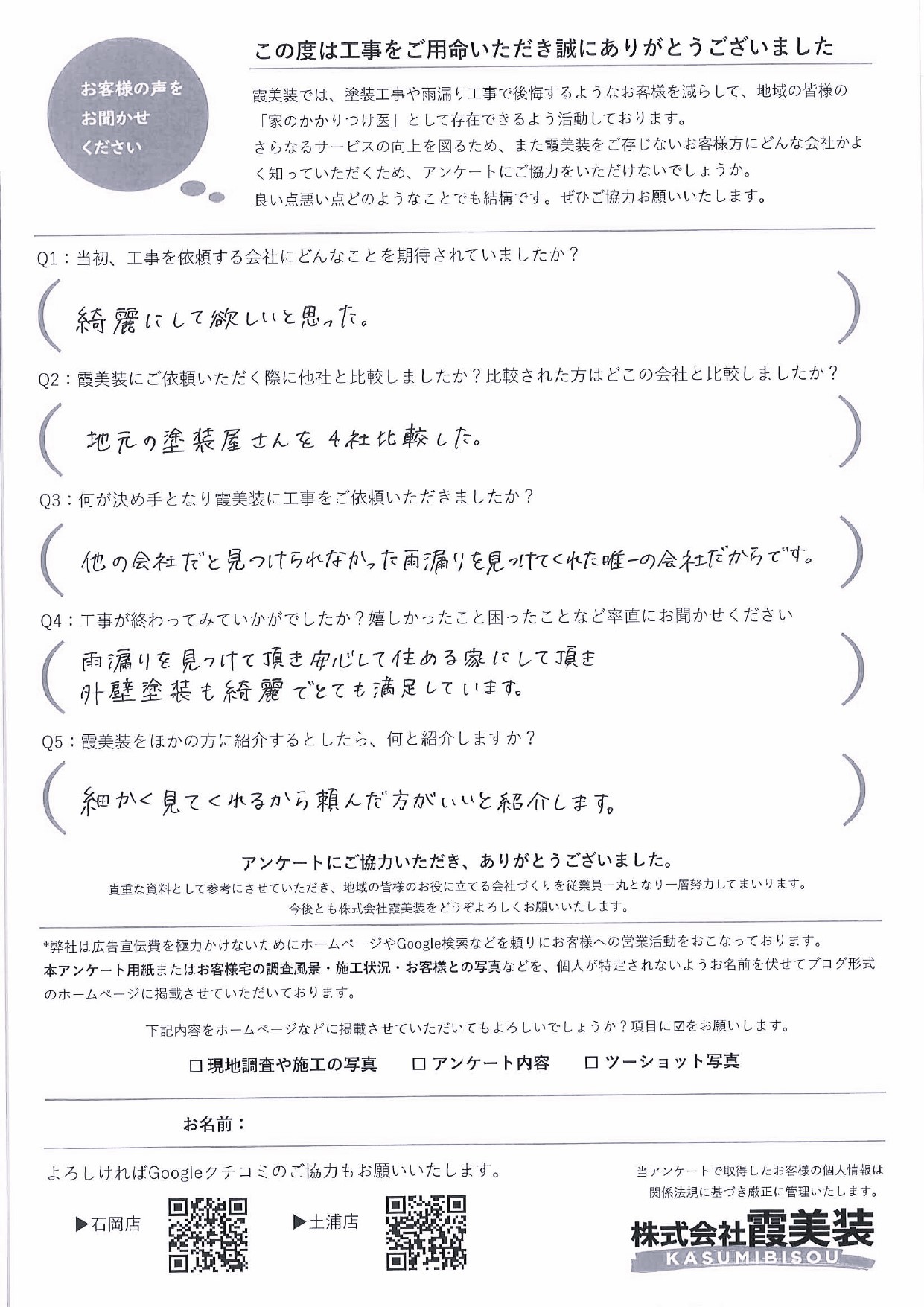

- リフォームを検討したきっかけは何ですか?どんなことで悩まれていましたか?

- ベランダの塗装が一部剥がれているのを見つけ工事を考え始めた。

- 弊社を知りすぐにお問合せ頂けましたか?もし悩まれたとしたらどんなことがご不安でしたか?

- HP、地元外壁塗装で調べました。

- 何が決め手となり弊社にお問い合わせ頂きましたか?

- 口コミを見て問い合わせを決めた。

- 実際に弊社担当者がお伺いしていかがでしたか?

- 細かく見てくれる会社だと思った。

かすみがうら市のお客様から雨漏り調査と屋根・外壁塗装のご依頼をいただきました。お客様は4社に調査を依頼されていたそうです。

そのなかで唯一☔雨漏りを発見した会社🏢とお客様よりお声をいただきました。

雨漏りについては、より詳しい散水調査を実施しました。

こんにちは、☔雨漏り鑑定士🔎のスタッフ在中、街の屋根やさん土浦店の霞美装です。

今回は、かすみがうら市で雨漏り修理を行ったお客様の施工事例をご紹介します🔧✨

ご依頼内容は、外壁と屋根の塗装に加え、一部雨漏りしている箇所の修理をご希望でした🏠💦

霞美装では、現地調査時に赤外線を使用した調査を無料で実施✅✨

目に見えない雨漏りの原因をしっかり特定し、適切な修理方法をご提案します🔍

まずは現地調査にお伺いをしました。

かすみがうら市でおこなった現地調査。

雨漏り=すぐに壁を剥がすわけではありません🔍☔

まずは建物の状態を実際に目で見ていきます。屋根の上はドローンや高所カメラを使っていきます。

その後赤外線で目では確認できない内部を調査していきます。

雨漏りの原因は、一見しただけでは分からないことも多いため、焦らずしっかりと調査することが大切です😊🏠🔧

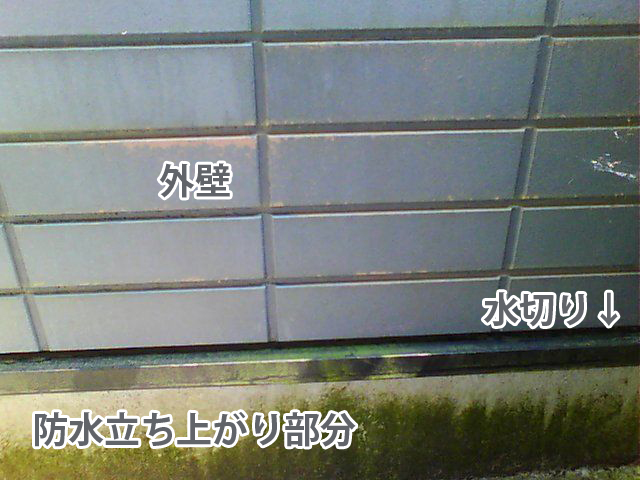

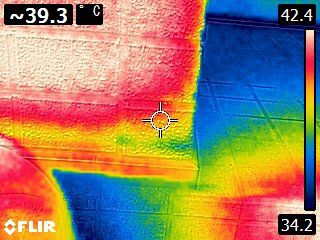

調査結果を見ると、水切りから下の部分の温度がやや低くなっていることが確認できました💡

ただし、赤外線画像のズレや日当たりの影響も考慮する必要があります。

水切りは金属のため、冬は冷たく夏は熱く表示されるので、現段階では雨漏りしていると断定はできません。

そのため、他の部分も調査し、総合的に判断していきます🏠🔍

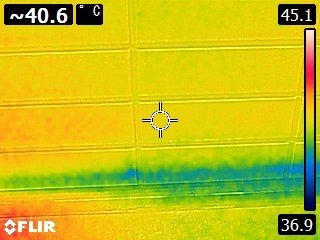

ベランダ階下の玄関軒を赤外線カメラでチェックすると、温度が低くなっている部分が確認できました📸💡

さらに、雨垂れの跡もあり、低温のエリアが継続的に見られることから、ベランダからの雨漏りの可能性が高いと判断できます☔🏠💦

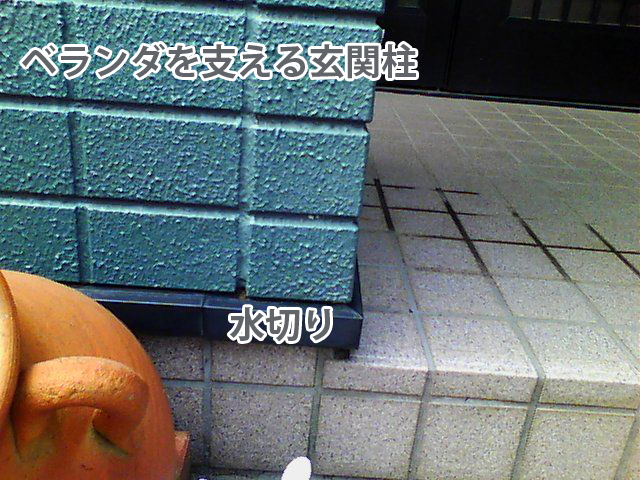

玄関の柱をみていきます。

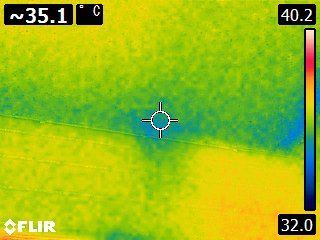

玄関上部がベランダになっており、ベランダを支える柱の部分を赤外線カメラでみていきました📸🏠

今回は現場画像と赤外線画像でズレはなく、赤外線画像からは、水切り上部の一部分が青く表示されていることが分かります💡

日当たりからしても、青く色が変化している箇所は通常ではありません。

雨漏りを止めるには、原因の特定が最優先!🔍☔

雨漏りを完全に止めるためには、正確に原因を特定することが不可欠です🏠💦

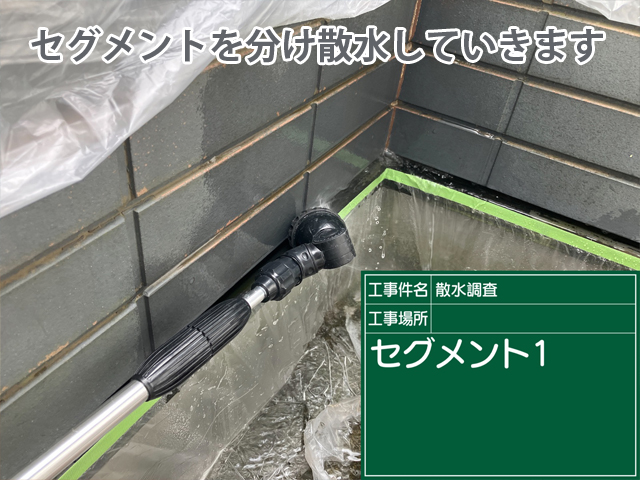

そのため、今回は散水調査を行い、雨水の浸入経路を詳しく調べていきます🔧💡

雨漏りの疑いがある箇所を区分分けし、一つずつ水をかけながら浸入経路を特定する調査方法です🚿✅

調査には別途費用がかかりますが、原因をしっかり突き止めないと、何度修理しても雨漏りが再発してしまう可能性があります⚠️

弊社は、勘に頼らない科学的な雨漏り診断を行う「雨漏り119」に加盟しており、雨漏り鑑定士が調査を担当🏠🔧

根拠のある診断をもとに、最適な修理方法をご提案します💡✨

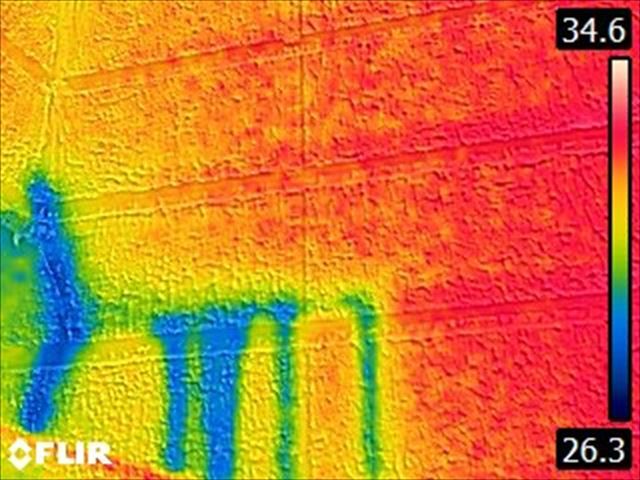

散水調査を実施すると、実際に水が漏れてくる箇所が確認できました💦🏠

調査ではセグメント分けを行い、雨漏りの可能性がある箇所ごとに水をかけることで、正確な原因を特定していきます🚿🔍

このセグメント分けは、雨漏り119の理論に基づいた方法で行っており、適当に水をかけるだけでは原因は分かりません✅

さらに、お客様への説明も兼ねて、ベランダ内壁の一部を剥がし、浸水の状態を直接確認させていただきました🔧✨

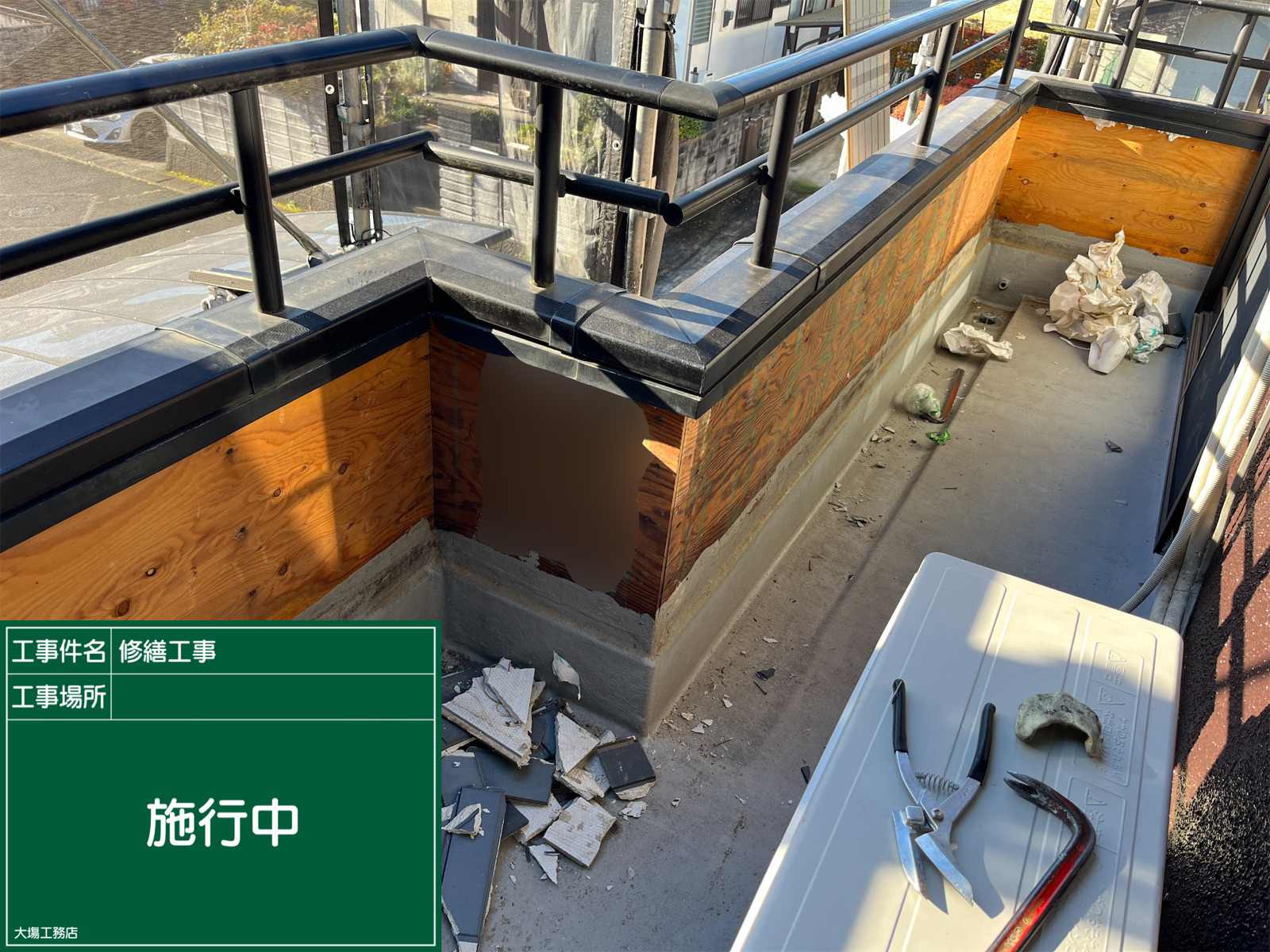

日を改めて、ベランダの内壁を剥がし、雨漏りの被害がどこまで広がっているかを確認していきます🔧✨

雨漏りの原因が特定できたとしても、実際にどの範囲まで影響が及んでいるかは、開けてみないと分かりません☔💦

そのため、事前のお見積りは大まかな金額を提示し、内部の状態を確認した後に、実際の修理費用をお伝えする形になります💡

これは雨漏り修理に限らず、リフォーム全般において一般的な流れです🏠🔍

不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、状況をしっかり確認したうえで適正な修理を行うための大切なプロセスです😊✨

また、ビニールで養生されている箇所は、散水調査後に確認を行った部分です。

雨水が入り込まないよう、しっかりと対策をしたうえで進めているので、ご安心ください✅☔✨

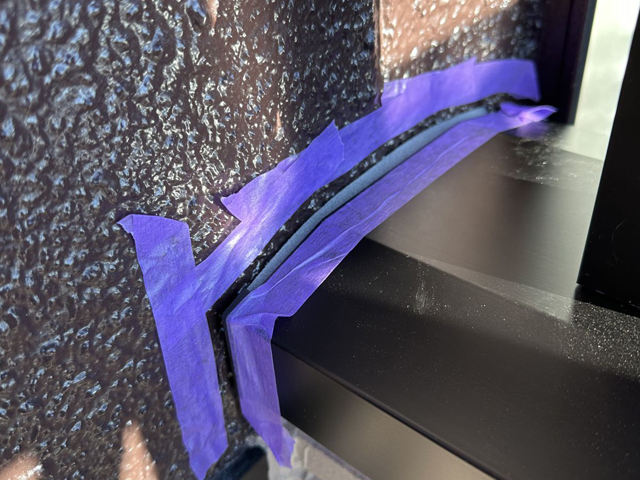

ベランダの内壁を剥がしたところ、防水シートが隙間が空いて破れている状態でした💦🏠

これでは、雨水が容易に内部へ浸入し、構造部分を傷める原因になってしまいます😨

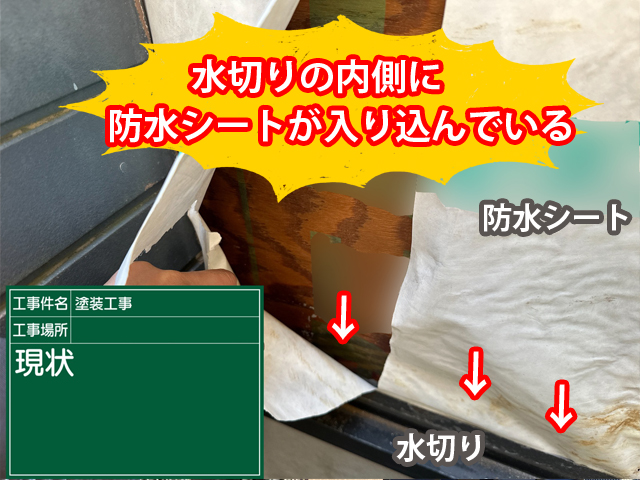

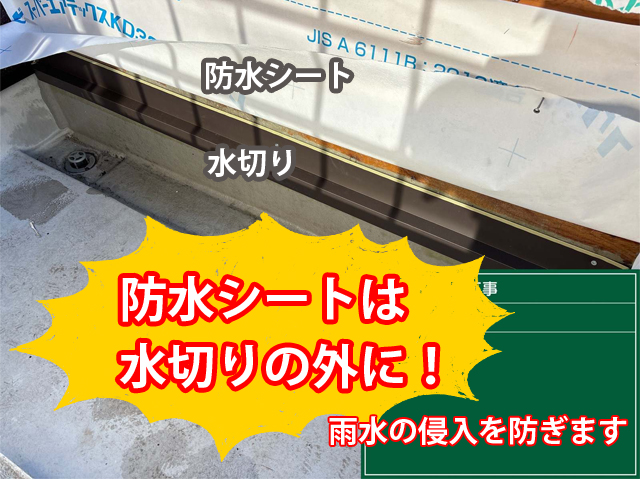

そして、最も問題だったのが ⚠️防水シートと水切りの施工位置⚠️です!

本来、防水シートは水を外に排出するために、水切りよりも外に出ているのが正しい施工です🔧✨

しかし、かすみがうら市の施工現場では、防水シートが水切りの中に収まってしまっており、雨水がベランダ内部へ浸入しやすい状態になっていました☔💦

このような施工不良があると、どれだけ表面を補修しても根本的な解決にはならず、再び雨漏りを引き起こすリスクが高いです😥

適切な補修を行い、正しい防水処理を施すことで、長く安心できるベランダに仕上げていきます!🏠✨

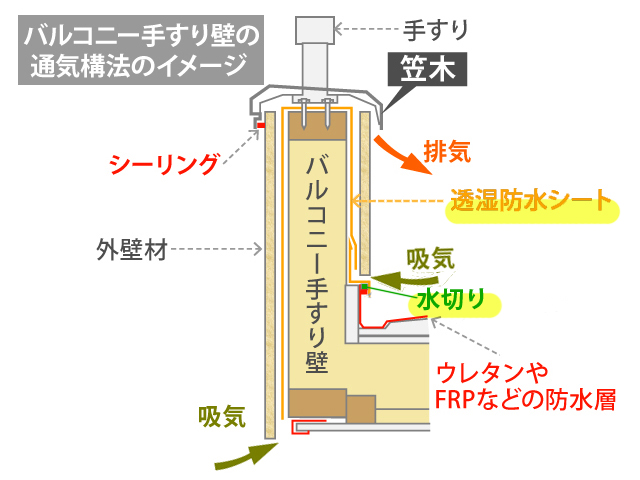

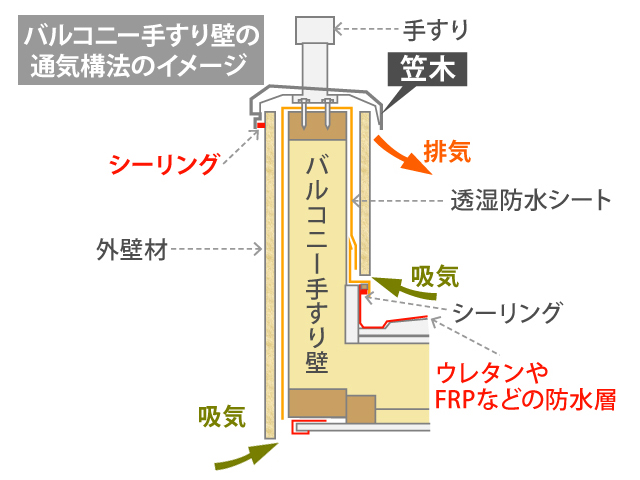

本来、防水シートは図のように水切りの“外”に出して施工し、雨水がスムーズに建物の外へ排出されるようにするのが基本です🏠💧

しかし、今回のかすみがうら市の現場では、この基本が守られておらず、防水シートが水切りの“中”に納まっている状態でした⚠️

防水シートが水切りの中にはいっていると、雨水の逃げ道がなくなり、ベランダ内部に水が滞留してしまうリスクがあります。

結果として、雨漏りが起こりやすくなり、見えない部分で劣化が進んでしまうことに…💦

見えない部分こそ丁寧に、基本に忠実な施工が建物を長く守るカギになります🔧✨

防水シートの裏側にある木材の状態は、工事費用にも関わる重要なポイントです🏠💡

今回、手で触ってみると木の板はしっとりと湿っている状態ではありましたが、

腐食が進んで使えなくなるほどのダメージは確認されませんでした😊✨

もし完全に腐っている場合は交換が必要ですが、今回は、しっかり乾燥させたうえで施工をすれば大丈夫な状態です🔧🌿

見えない部分だからこそ、丁寧な確認と判断が大切。

必要な箇所にだけ手を入れ、余計な交換や過剰な工事を避けながら、長く安心して使える状態に整えていきます💪✅

雨漏りを長期間放置してしまうと、水分が木材に浸透し続け、カビや腐食によって内部がボロボロに…😨💦

こうなると、一部の補修では対応しきれず、ベランダ全体の撤去・交換が必要になる可能性も出てきます。

特に、雨漏りと気づかず悪い条件が重なった場合は、被害が広がりやすく、修理の範囲も大きくなる傾向があります🛠️💰

「なんだか最近、いつもと違うかも…?」

そう感じた時こそ、早めに雨漏り診断を受けるチャンスです🔍✨

早期発見・早期対処で、住まいのダメージも費用の負担も最小限に抑えることができます🏠✅

気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください😊💡

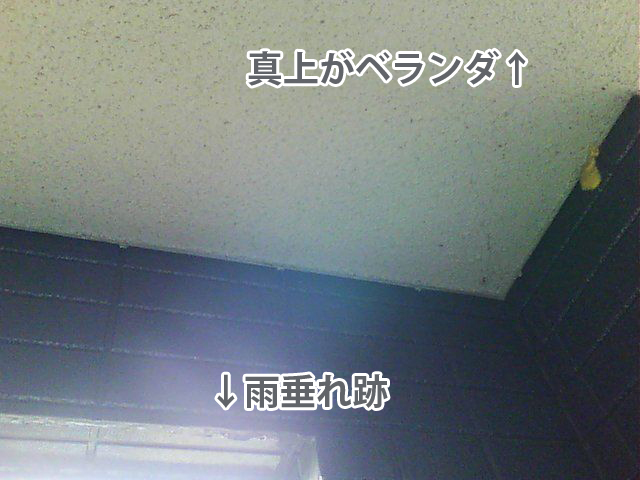

ベランダの防水立ち上がりは、本来250mm以上確保すべきですが、今回の現場ではそれ以下の高さしかなく、適切な防水ができていない状態でした🏠💦

特に、FRP防水の上端が低いと、雨水が下から吹き込んだ際に侵入しやすく🌪️☔、さらに結露により水分がこもりやすくなるため、木材の腐食やカビの発生につながるリスクがあります🦠💧

木板のコンパネに施工された防水立ち上がりのラインが低いため、建物内部への影響も懸念される状態でした🔍⚠️

今回の雨漏り修理では、FRP防水の立ち上がりを適切な高さに調整し、雨水の侵入を防ぐ施工をしていきます🔧✨

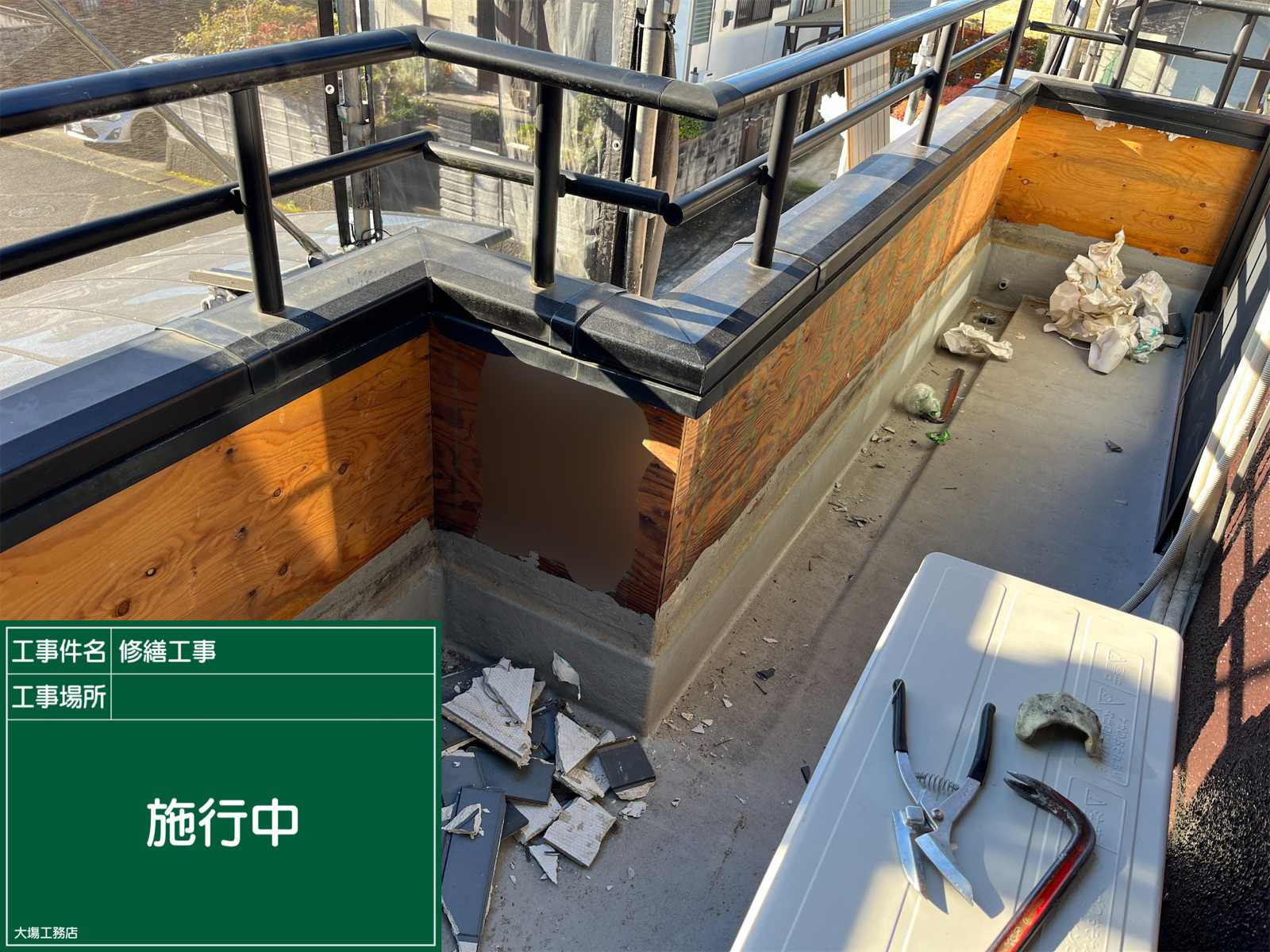

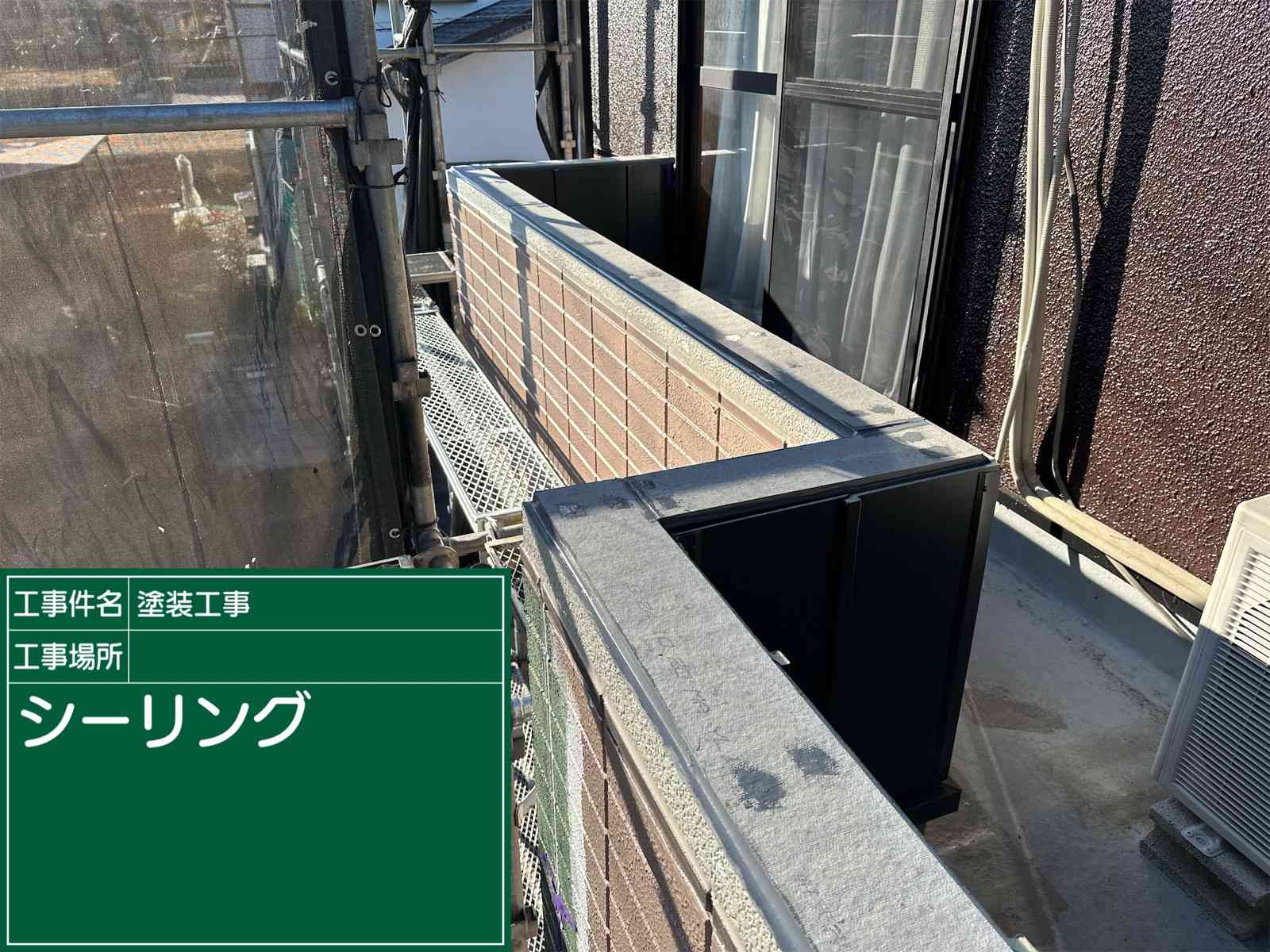

続いてベランダの笠木を撤去していきます🔧🏠

笠木とは、ベランダの手すり部分に取り付けられた板金のことです。

撤去してみると、防水シートがボロボロに劣化しており、手すりの金具の隙間から雨水が浸入し、破れた防水シートを通じて内部まで水が回っていました☔💦

この状態が続くと、木材が腐食し、雨漏りの被害が拡大してしまうため、早めの対策が必要です⚠️

さらに破れた防水シート部分の下には、先日の調査で雨漏り反応が確認された玄関柱が立っていました🔍💡

こちらの玄関柱の修理については、別途施工事例としてご紹介しますので、ぜひご覧ください😊🏠✨

つづいて、FRPの立ち上がり部分の高さをしっかりと確保しました🔧✨

これにより、防水シートとの距離ができたことで、下から吹き込む雨水にも強い構造となり、雨漏りのリスクが大きく軽減されます🏠✅

また、ベランダ床部分は塗膜の劣化が見られたため、後日まとめてトップコートを施工予定です🎨🔜

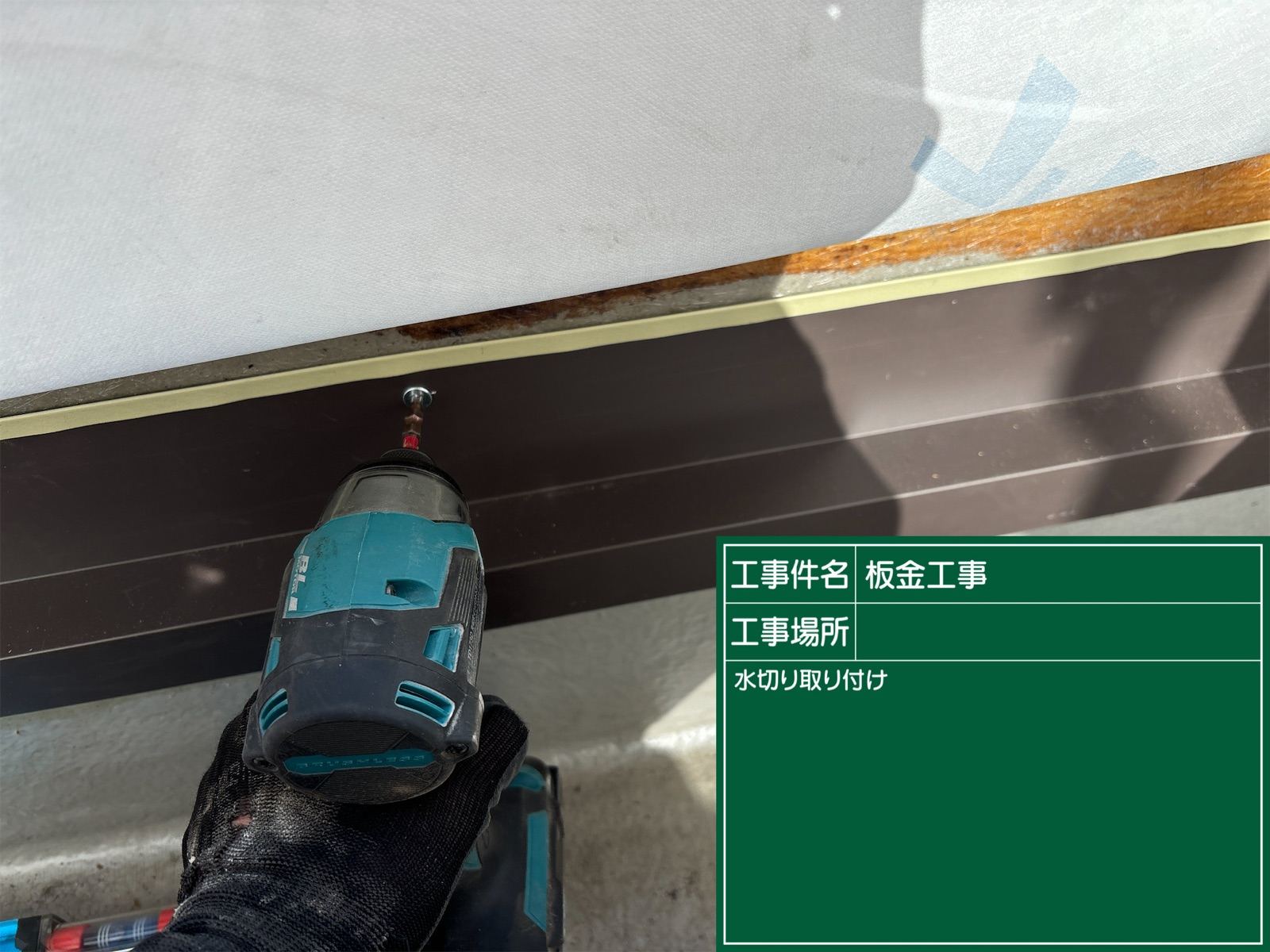

今回は、劣化や雨漏りの原因となっていたベランダの内壁を撤去したため、外からは見えない内側のみをガルバリウム鋼板で仕上げていきます🏠✨

まずは水切りをしっかりと設置。

そして、防水シートは雨水をスムーズに排出するため、水切りの“外”に出すのが基本です☔✅

長い防水シートは外壁施工前にカットしていきます✂️

この丁寧な工程が、見えない部分の防水性能を高め、今後の雨漏りリスクを大きく減らすポイントになります💡💪

ベランダの内壁には、耐久性と防水性に優れたガルバリウム鋼板を施工し、しっかりと補強しました🏠🔩

さらに、笠木の下地を新しく入れ、防水性能を高める工事を進めています💪✨

下地を設置する前には、防水テープを貼り付けて、雨水の侵入を防ぐための処理を行いました☔✅

この防水テープは、下地上からさらに防水を行うための念入りな対策として施したものです💡🔍

今回の施工では、笠木下地の新設を行い、雨水の侵入リスクを低減しました🏠✨

「脳天打ち」と呼ばれる真上からの釘やビスの打ち込みを仕上げ材に行うと、ビス穴や釘穴から雨水が入り込むリスクがあります💦

仮にビス穴をシーリングで塞いでも、経年劣化によりシーリングが劣化すれば、そこから雨漏りが発生する可能性もあるため、注意が必要です⚠️

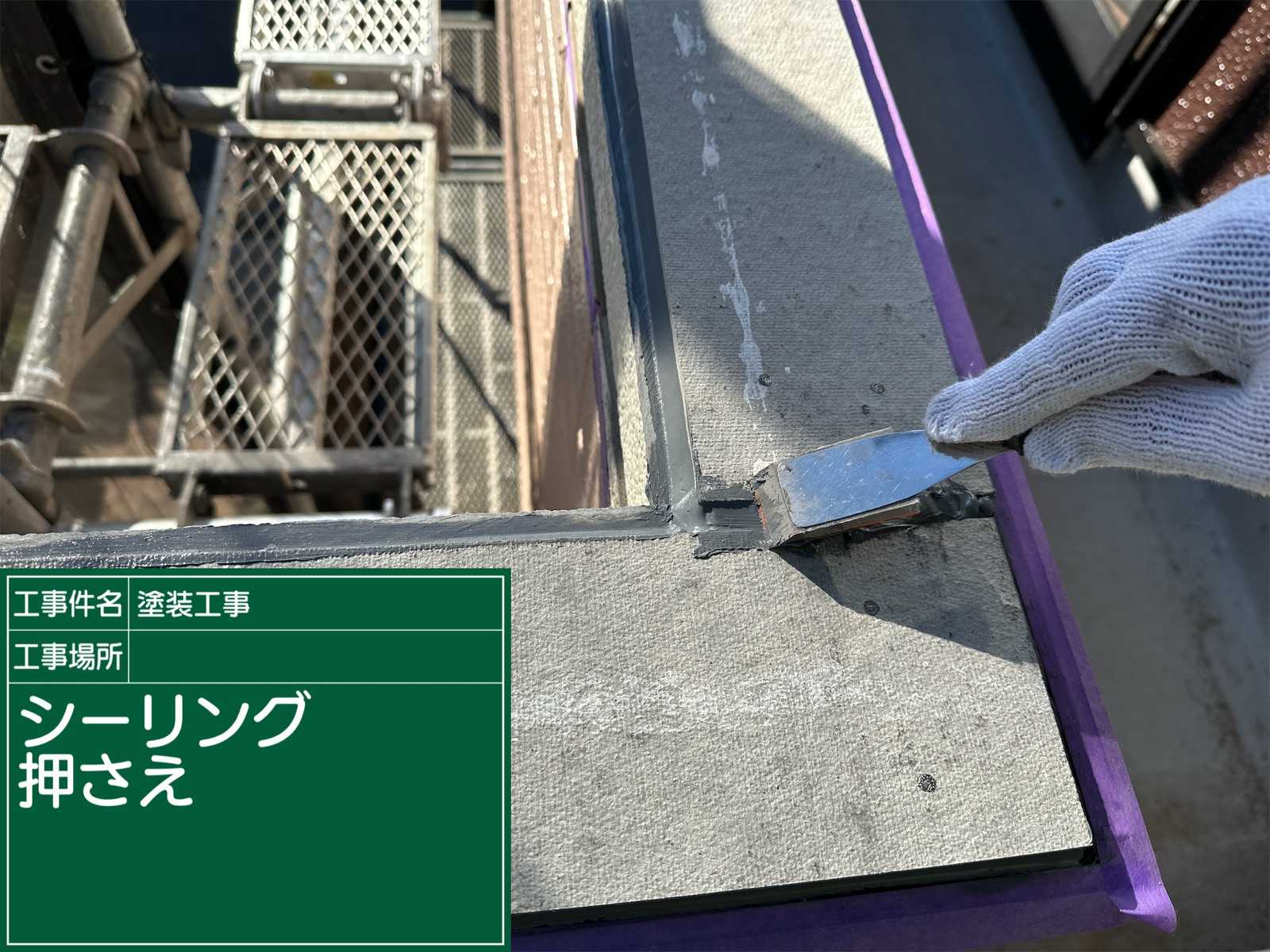

新しく設置した笠木の下地部分の隙間をシーリングで丁寧に埋めていきます☔🛠️

この上からさらに防水処理をおこないます💧✨️

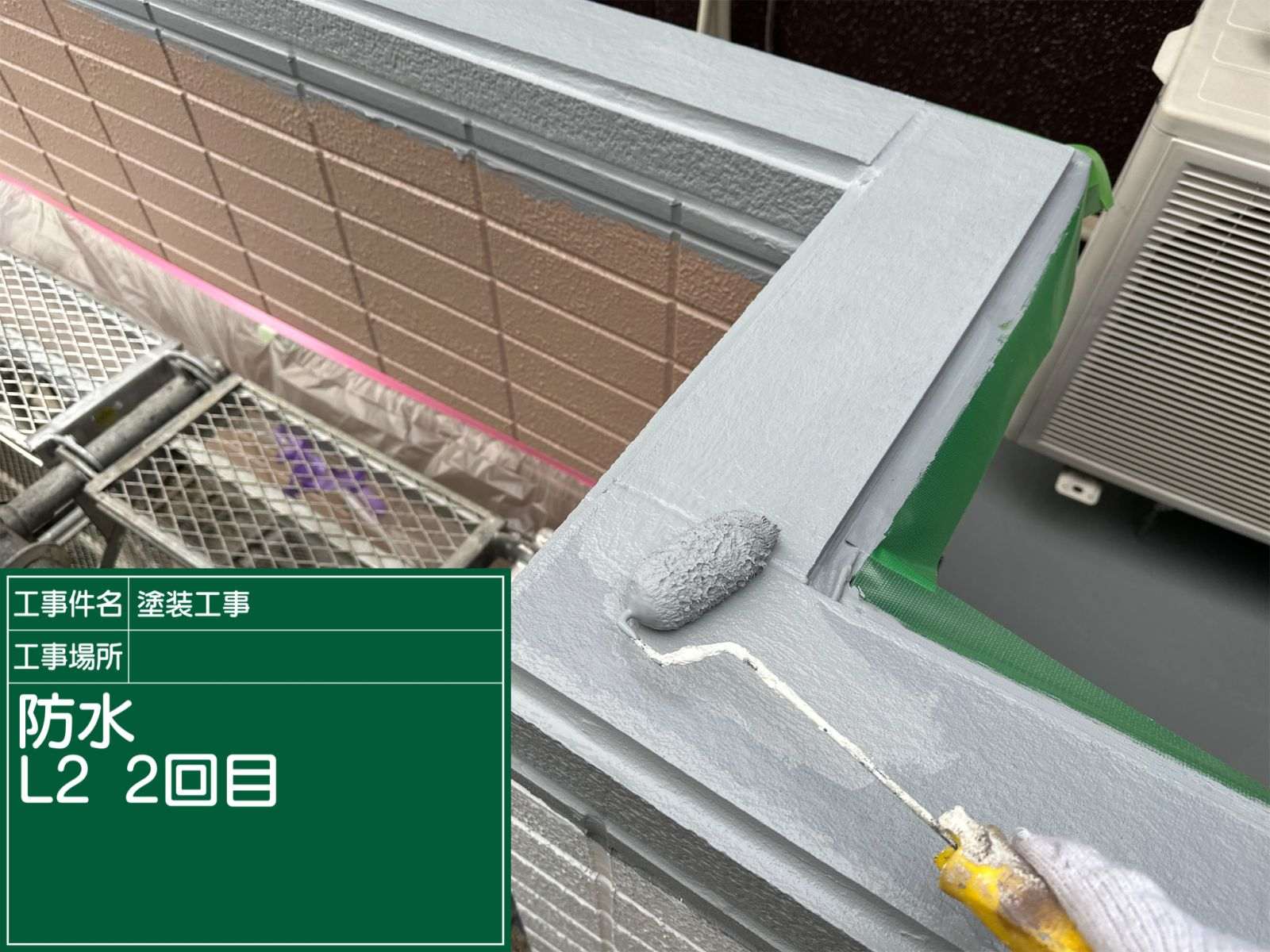

今回は、笠木下地部分に「リボール防水」を施工し、防水層をしっかりと作っていきました🏠✨

防水層の施工は2工程で行い、L1(下塗りプライマー)で下地の密着性を高めた後、L2(防水材)を2回塗布しています🎨🧴

この「リボール防水」は、無機顔料と特殊合成樹脂によって構成されており、水性塗料でありながら非常に優れた耐候性を持つのが特徴です💡

JIS D 0205(自動車部品の耐候性試験)に準じて5000時間の促進耐候性試験をクリアしており、亀裂や剥離といった塗膜劣化の兆候は一切なしという高性能ぶり✨

その実績から、鉄道車両の屋根防水にも採用されているほか、防火・準防火地域の木造住宅にも対応できます🔥🏗️

また、1種類のプライマーでFRP・ウレタン・アスファルト・金属・木材など幅広い下地に対応できるのも魅力。

今回はこの高性能なリボール防水を使って、耐久性・耐候性に優れた防水層をしっかりと形成しました💪✨

これで雨水の侵入を防ぎ、長く安心して過ごせるベランダまわりが完成に近づいています😊☔✅

仕上げの工程として、外側の外壁塗装を先に行い、しっかりと美観と耐久性を向上させます🏠✨

外壁塗装を先に仕上げることで、塗装後の仕上がりをきれいに保ち、笠木設置後の細かい作業を減らすことができます💡

また、防水性能をより強固にするためにも、塗装工程をしっかりと行うことが重要です☔🔧

塗装が完了したら、新しく施工した防水層の上に、笠木を取り付けて仕上げていきます✨

これで、耐久性・防水性・美観のすべてを兼ね備えた仕上がりに!

完成まであと少し🎉😊 しっかりと最終工程まで丁寧に進めていきます🏗️✅

最後に、リボール防水でしっかりと防水層を形成した笠木下地の上に、新しい笠木と手すりを設置しました🏠💪

耐久性・防水性に優れた下地の上にしっかりと固定することで、長く安心して使える仕上がりに☔✨

また、外壁と笠木が接する“取り合い”部分には、丁寧にシーリングを施工して、わずかな隙間からの雨水侵入もブロックします🔍✅

リボール防水でしっかりと防水層を形成し、新しい笠木と手すりを設置して、美観と耐久性のどちらも整ったベランダが完成しました🏠✨

これで雨水の侵入経路はすべて遮断され、雨漏りの心配がない、安心・安全な空間に生まれ変わりました☔✅

お客様も「これで安心して新しい年が迎えられます」と笑顔を見せてくださり、私たちもホッと胸をなでおろしました😊🌸

ベランダからの雨漏りは、天井からポタポタと落ちてくるような分かりやすい症状とは違い、気づきにくいのが特徴です。

それでも、「あれ?なんかおかしいな?」「いつもと違うかも…」と思った時が、早めの点検のチャンスです🔍✨

街の屋根やさん土浦店・霞美装では、現地調査を無料で実施しております!

小さな不安も、お気軽にご相談ください😊📞

あなたのお住まいを、雨漏りからしっかり守ります!🏡💪

工事内容

街の屋根やさんご紹介

街の屋根やさん土浦店の実績・ブログ

会社情報

屋根工事メニュー・料金について

屋根工事・屋根リフォームに関する知識

Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.